Aufbruch in die Moderne: (1890–1960): Gender Studies in der interdisziplinären Musikliteraturforschung

Projektlaufzeit: 01.07.2017 – 30.09.2022

Projektbeschreibung

Das von der Mariann Steegmann Foundation geförderte Projekt "Aufbruch in die Moderne (1890–1960): Gender Studies in der interdisziplinären Musikliteraturforschung" setzt sich methodologische, diskurskritische und historiographische Forschungsziele. Zum einen sollen die Möglichkeiten und der Nutzen aktueller Entwicklungen der geistes- und sozialwissenschaftlichen Genderforschung im interdisziplinären Feld der Musikliteraturforschung zum 20. Jahrhundert ausgelotet werden. Zum anderen gilt es, unter kanonkritischen Gesichtspunkten die Werke musikliterarisch intensiv beforschter Autoren (wie Rainer Maria Rilke, Thomas Mann oder Thomas Bernhard) denjenigen weitgehend vergessener, jedoch musikalisch profund ausgebildeter Autorinnen gegenüber zu stellen. Nicht zuletzt wird im Projekt die Vernetzung unterschiedlicher Ansätze und Institutionen einer diversitätsorientierten Musikliteraturwissenschaft erprobt. Das Projekt geht in diesem Zusammenhang insbesondere Fragen der Autorschaftsforschung nach.

Das Projekt reagiert überdies auf die aktuellen Entwicklungen in den geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern, Ansätze der Gender Studies mit multiplen Ansätzen aus der Diversitätsforschung zu kombinieren. Dabei gilt es zu prüfen, welche neuen Ergebnisse die Ablösung von Gender als alleinige Analysekategorie durch interdependente Kategorien wie Ethnie, Alter, Religion, soziales Milieu u.a.m. zu liefern imstande ist. Historiographisch schließt das Projekt die Forschungslücke zwischen Fin de Siècle und Postmoderne, um künftig von den gut untersuchten musikliterarischen Diskursen des 19. Jahrhunderts bis zu den Neuansätzen nach 1960 ausgreifen zu können. Ergebnisse einer genderorientierten Musikliteraturforschung zum 20. Jahrhundert sollen dabei auf Wandel und Kontinuität in der ästhetischen Kommunikation befragt werden. Hierbei sind vor allem die Ansätze aus den Popular Studies relevant.

Erstes und mittlerweile abgeschlossenes Ziel des Projekts war die Erstellung einer thematisch einschlägigen und vollständigen Werkbibliographie zu ausgewählten, heute weitgehend vergessenen Autorinnen wie Anna Benfey-Schuppe (1830–1903), Clara Mathilde Faißt (1872–1948), Auguste Götze (1840-1908), Catharina Haaß (1844–1916), Annette Kolb (1870–1967), Anna Morsch (1841–1916), Annie Neumann-Hofer (1867–1944), Margarethe Quidde (1858–1940), Aline Valangin (1889–1986).

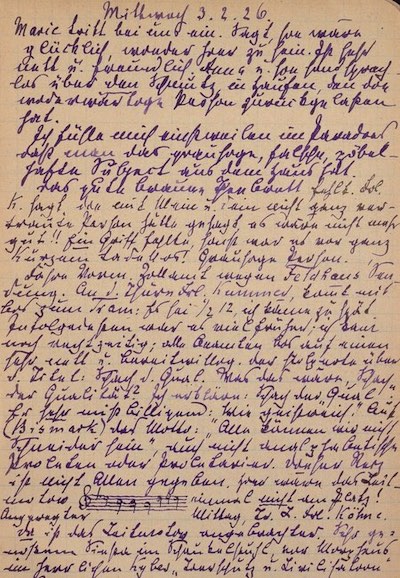

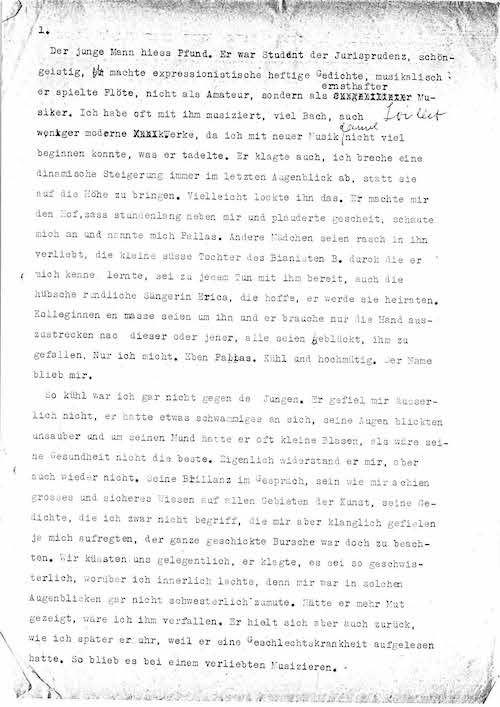

Die Bibliographie dient als Ausgangspunkt musikliteraturwissenschaftlicher Untersuchungen, die sich auf Zugänge aus der Intersektionalitätsforschung konzentrieren. Im Zentrum der Untersuchungen stehen etwa die jeweiligen Professionalisierungsstrategien, die zwar im Musikbetrieb nicht erfolgreich verliefen, den Autorinnen aber im Literaturbetrieb zur Verfügung standen. Weiterer Forschungsschwerpunkt sind die sozial interdepenten Rollen, die von den Autorinnen in ihren Text problematisiert werden, etwa der Ehefrauen, Gastgeberinnen, Netzwerkerinnen und nicht zuletzt der professionellen Musiker und Musikerinnen. In diese Fragen spielen auch poetologische Probleme hinein, zum Beispiel ob und inwiefern mit den ökonomischen Aspekten genderspezifische literarische Genres und deren Pragmatik verbunden sind (Briefe, Tagebücher, Liedtexte, Fortsetzungsromane etc.). Darüber hinaus gilt es zu klären, an welche poetologischen und rhetorischen Traditionen diese Texte anschließen und – nicht zuletzt – in welchem Verhältnis die intrikate Verknüpfung von Geschlechterdifferenz und Musik zu anderen identitären Aspekten wie sozialer Herkunft, Bildungsmilieu, Alter, Religion oder Ethnie steht.

Abschlusskonferenz

"Große und feine Unterschiede. Populäre Genres in Literatur, Musik und Film von der Gründerzeit bis in die Weimarer Republik". 23. bis 25. Juni 2021, Evangelische Akademie Hofgeismar.